Do PSOne ao PS5: tem ficado mais difícil notar diferenças entre gerações?

O espaço para evolução a cada novo videogame lançado parece cada vez menor

A cada nova geração de consoles de videogame lançada, parece que fica mais difícil notar quais são as grandes diferenças em relação à anterior. Quando antes era evidente o salto de qualidade gráfica, principalmente, agora caçar as diferenças pode parecer jogo dos sete erros, dependendo do título jogado.

Por que será que os saltos entre gerações de videogame parecem cada vez menores? Essa tendência vai se manter até quando? E qual é a real importância do conceito de uma geração de videogame na atualidade? Vamos discutir esses pontos neste artigo.

O que é uma geração de videogame?

Antes de sair falando das gerações de videogame, é importante entender o conceito em si, que não tem uma definição tão regrada quanto se possa imaginar.

Todo o papo de “uma nova geração” começa no marketing. Uma determinada fabricante de videogame vai chamar seu console mais recente de uma “nova geração” a cada lançamento, como seria de se esperar.

O que acontece no mercado de videogames, especificamente, é que os consoles são quase todos feitos com a mesma lógica de produção, desde o início. As empresas tentam entregar o dispositivo mais avançado o possível, dentro de um custo x benefício aceitável para vendê-lo como produto. Isso resulta em modelos bem parecidos de videogame sendo lançados em épocas próximas, com diferença de alguns meses na maioria dos casos. Sendo assim, fica fácil separar determinadas épocas de modelos de videogame em gerações.

A primeira geração de videogame começa com o lançamento do primeiro videogame doméstico já feito, o Odyssey da Magnavox, lançado em setembro de 1972 nos EUA. Ele é seguido rapidamente por uma versão de Pong para jogar em casa e pelo Coleco Telstar. Ou seja, a primeira geração é marcada por consoles que não contavam com uma grande variedade de games, vindo com as opções (ou única opção) já embutidas no hardware.

Como mencionado em outro artigo, foi o Fairchild Channel F (1976) que introduziu o conceito dos diferentes cartuchos de jogos, para aumentar sua biblioteca em casa. O Atari 2600 chegou em seguida realmente popularizando essa solução e definindo o que seria a segunda geração dos videogames.

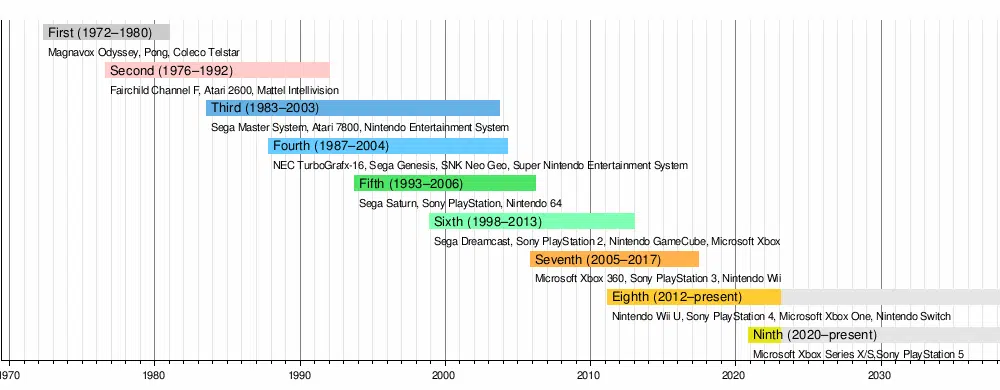

É interessante notar que cada geração coexiste por um tempo. A chegada de novos consoles não pára instantaneamente a venda dos videogames passados, então sempre temos uma intersecção. O gráfico abaixo é bem ilustrativo disso, e também já mostra um panorama geral das gerações de videogame desde o início até hoje:

A corrida pelos bits

Foi por volta da geração do NES (ou Famicom) e do Master System – ou seja, a terceira geração – que as pessoas começaram a atentar mais a esse tipo de nomenclatura. Numa época em que dava para enxergar cada um dos pixels que formavam as imagens na tela, a contagem de bits se tornou uma maneira importante de promover os consoles e cada nova geração prometia o dobro do número oferecido pela anterior.

Colocando de maneira simplificada, a contagem de bits se refere ao tamanho de um “bloco de dados” usado no processamento da CPU. Números maiores de bits significam quantidades maiores de dados sendo processadas por segundo, resultando em mais performance e games mais avançados.

É uma noção relativamente simples que logo se popularizou entre os jogadores, que viam no número de bits a melhor forma de comparar a performance entre diferentes videogames. O pessoal do tempo do Super Nintendo e Mega Drive certamente deve se lembrar das conversas sobre números de bits.

Cientes disso, os marketeiros começaram a se escorar muito nessa divulgação e a ficar cada vez mais “flexíveis” com a divulgação da contagem de bits em seus consoles. Famosamente, o Nintendo 64 levou o número de bits até para seu nome, mas temos outros exemplos anteriores, como o TurboGrafx-16 e o Sega 32X.

Foi justamente por volta da época do Nintendo 64, a quinta geração, que a conversa sobre a quantidade de bits do processador de um console começou a ficar ultrapassada. Mesmo tendo um barramento mais avançado que o primeiro PlayStation – que foi lançado com 32-bits – o N64 não rodava jogos muito mais avançados em diversos dos casos. Esse é apenas um dos diversos aspectos do hardware de um console e há muitas maneiras de fazer um jogo rodar melhor, mesmo quando a CPU tem menos bits que uma rival.

Além disso, contas “esquisitas” feitas pelo marketing atrapalhavam na credibilidade dos bits. Parte do fiasco do Atari Jaguar, por exemplo, veio do console se promovendo como sendo o único com 64-bits (o console foi lançado 3 anos antes do N64). Mas a verdade é que o videogame usava dois co-processadores de 32-bits e apenas resolveu fazer a soma direta deles como se fosse assim que o processamento de dados funciona – não é.

Na sexta geração, com a chegada do PS2, Xbox, Dreamcast e GameCube e o verdadeiro salto que tivemos na qualidade gráfica dos jogos, já não se falava muito na contagem de bits.

As diferenças entre as gerações

Muitos jogadores de longa data vão comentar – em tom de reclamação na maioria das vezes – como tem ficado cada vez mais difícil notar grandes evoluções entre uma geração e outra. De fato, os aspectos técnicos da criação de hardware não avançam mais na mesma velocidade que antigamente, o que tem se refletido em gerações cada vez mais longas de consoles e saltos menos expressivos de um videogame para o outro.

Por volta de 1965 o co-fundador e ex-CEO da Intel Gordon Moore fez uma previsão tão certeira que por décadas ela foi considerada uma regra. A famosa “Lei de Moore” estipula que a cada dois anos, mais ou menos, o número de transistores no circuito integrado de um processador dobra.

Falando de maneira bem simplificada, avanços na tecnologia permitem a criação de transistores cada vez menores, o que resulta numa maior densidade desses componentes num mesmo espaço físico. Em termos gerais, mais transistores significam mais performance e maior eficiência energética, permitindo saltos consideráveis na qualidade dos processadores finais a cada um ou dois anos. Obviamente, isso tem um impacto importantíssimo na criação dos consoles.

A Lei de Moore não é uma lei da física ou uma regra de produção. Apesar do nome, é apenas uma previsão muito acertada, resultante de uma observação de um homem com grande visão sobre a indústria. Mas com o tempo outras variantes vão sendo levadas em consideração, sendo a mais importante delas: o preço das coisas.

Enquanto os processadores vão ficando cada vez mais avançados, os custos envolvendo seu desenvolvimento e produção também vão ficando mais caros de maneira progressiva. Isso resultou na “Segunda Lei de Moore”, também chamada de Lei de Rock em homenagem a Arthur Rock. A regra fala da tendência do custo de uma fábrica de semicondutores dobrar a cada dois anos.

Fábricas mais caras resultam em componentes cada vez mais caros. Quando falamos de consoles de videogame isso resulta num sério problema, afinal esses produtos precisam encontrar o equilíbrio perfeito do custo x benefício para serem bem sucedidos.

Por muitos anos os consoles ofereciam as soluções mais avançadas possíveis para rodar jogos, mas já faz um tempo que temos tecnologias ainda melhores disponíveis que as fabricantes optam por não aproveitar para poderem oferecer produtos que ainda possam ser vendidos em grande quantidade. E mesmo com os videogames sendo lançados por valores tão altos, é sabido que em diversas gerações a empresa começa vendendo cada unidade tendo prejuízo.

Além da questão do preço, fabricantes de videogame precisam se preocupar também com seu tamanho e design, o que resulta numa preocupação grande com sua capacidade de resfriamento. Ninguém quer ver algo como o YLOD acontecendo novamente.

Mas não é apenas a questão técnica. Quando falamos da nossa percepção ao jogar, é muito mais fácil mostrar um salto tremendo de qualidade gráfica quando a contagem de pixels desenhando um personagem dobra ou triplica – ou quando saímos de um universo exclusivamente 2D para quase todo jogo sendo feito em 3D.

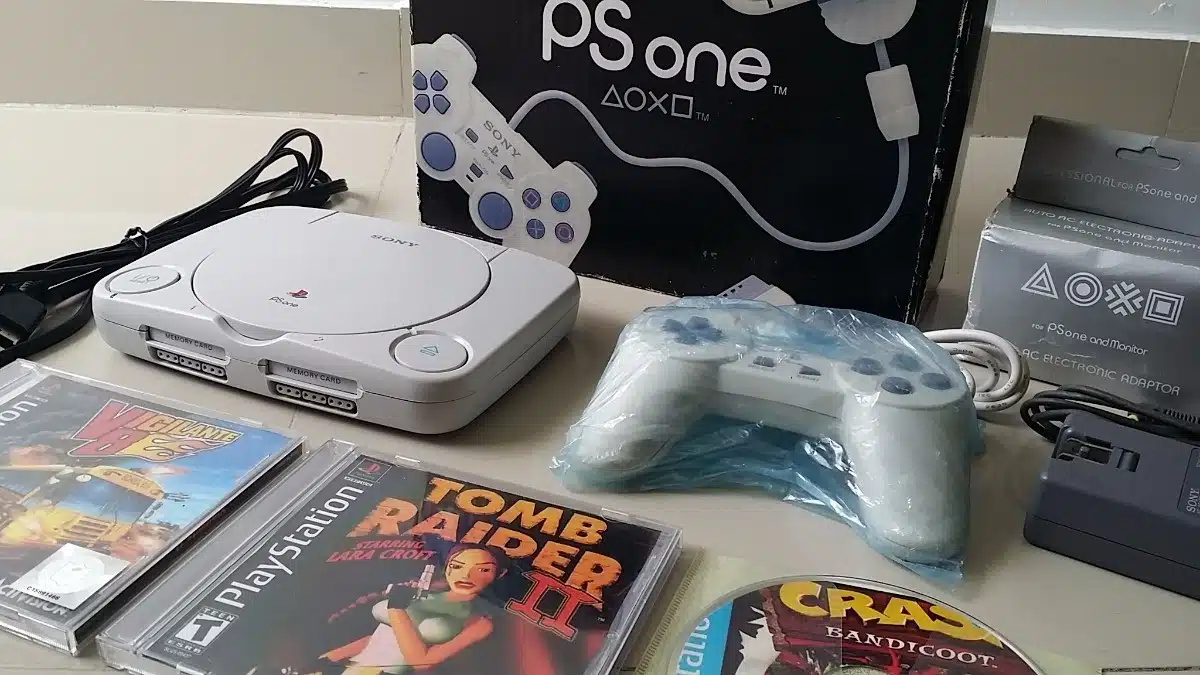

Essas mudanças são resultado do hardware alcançando, ao longo dos anos, o que já estava na visão dos desenvolvedores. Por mais que ficássemos fascinados com Final Fantasy VII no PSOne, todos nós percebíamos o espaço para melhorias. Era gritante a diferença entre os modelos de personagem no gameplay propriamente dito e nas cutscenes.

Na verdade, o pessoal de antigamente deve se lembrar bem quando sonhávamos com o momento em que jogaríamos com a mesma qualidade das cutscenes, que não daria pra distinguir o que é gameplay e o que é filminho. Não só chegamos nessa altura, já passamos faz tempo.

O limite não está mais no que existe. O limite agora mora no que pode ser implementado em cada novo console para poder ser considerado uma nova geração, sem resultar num produto caro demais para o público final. Demonstrações com a Unreal Engine 5 feitas em máquinas sem restrições, por exemplo, mostram até onde a tecnologia gráfica já consegue ir, mas ainda não é possível levar isso para as casas das pessoas por um custo gerenciável.

O ray tracing parece ser a próxima grande aposta para a indústria dos games, mas mesmo GPUs que custam sozinhas o valor de dois PS5 ainda não dão conta de rodar um game inteiramente renderizado no traçado de raios em tempo real. Talvez esse seja um grande salto visível numa futura nova geração, mas com o andar das coisas não dá pra apostar nisso acontecendo no PS6.

O conceito de gerações de videogame está mudando

O próprio conceito de geração de videogame tem mudado um pouco ao longo dos últimos anos. A “vida útil” de cada console tem ficado cada vez maior e a ideia de ter uma nova versão “slim” lançada em algum momento é tão comum que os analistas de mercado já estão contando os dias para ser anunciado o PS5 Slim.

Para quem não sabe, os consoles “slim” aparecem por causa do já citado desenvolvimento de processadores que não é tão exponencialmente rápido como um dia já foi. Avanços na tecnologia permitem melhorias na eficiência energética e os fabricantes conseguem revisar o design do videogame em alguns anos, mas não ao ponto de dar um salto na performance e ir para uma próxima geração. Elas aproveitam processadores mais eficientes e com custos menos exigentes e renovam seus modelos.

Mas na geração passada aconteceu algo diferente que não sabemos ainda se vai ser tendência. A ideia do modelo “Pro”. Em vez de usar os avanços em modelos melhorados de processador apenas para revisar o design dos videogames, a Microsoft resolveu fazer uma versão mais cara e parruda de seu Xbox One, criando o Xbox One X. A Sony chegou logo em seguida fazendo o mesmo, com o PS4 Pro.

A ideia de ter uma versão atualizada do videogame mais forte, mas ainda dentro da geração, apareceu muito mais por causa das TVs 4K do que por uma necessidade dos jogos em si. Com a popularidade deste modelo de TV grande aumentando, as fabricantes quiseram aproveitar o momento e conseguir um lucro extra apenas revisando seus modelos já lançados de videogame, para eles conseguirem entregar essa resolução maior – ainda que fosse usando truques muitas vezes.

A geração atual já veio preparada para o 4K e é difícil de imaginar TVs de 8K ficando imensamente populares tão cedo, então fica o questionamento no ar se teremos novamente uma revisão para um modelo “Pro” ou algo do tipo.

Mas tudo isso mostra como o próprio conceito de gerações de videogame vai se adaptando à realidade de hardware disponível em cada momento dos avanços do mercado. No fim do dia, as marcas de consoles estão sempre presas ao que existe no desenvolvimento de peças e de tecnologia, e vão aproveitar da melhor maneira que conseguirem para entregar produtos atrativos dentro de suas possibilidades.

Outra tendência que passamos a observar nas gerações mais recentes – e que não pode ser ignorada – é que nem todo jogo está preocupado em levar os gráficos do console até seus últimos limites. Existem escolhas estéticas que muitas vezes não são determinadas pelo que o console consegue ou não fazer, mas pela visão do desenvolvedor para o que é melhor para seu jogo. Títulos assim têm se popularizado não apenas no meio indie e ajudam um pouco a mesclar as linhas que separam cada geração.

A dura realidade

É compreensível que muitos jogadores fiquem frustrados quando investem mais de R$ 4 mil num console novo e não enxergam mais aquele salto incrível de qualidade de antigamente. Mas é de se imaginar que esses mesmos jogadores também não queiram pagar ainda mais pelos consoles e pelos jogos.

Como dito anteriormente, a maioria dos videogames novos já são lançados dando prejuízo para as produtoras. A triste realidade do nosso hobby é que ele é caro. Extremamente caro. O uso de componentes de ponta altamente customizados para uma eficiência sem igual resulta em custos enormes de pesquisa, desenvolvimento e manufatura especializada. O produto final é difícil de pagar e seria pior se tentasse incorporar hardware ainda mais avançado.

O que estamos vendo é um achatamento natural da curva de desenvolvimento de novas tecnologias e componentes, que não segue mais o modelo de progressão geométrica da Lei de Moore. Se um dia tivermos um novo “momento eureka” na criação de semicondutores e produtos do tipo, pode ser que vejamos uma renascença nos avanços da tecnologia acontecendo aos saltos. Mas será que isso acontece antes dos consoles serem sufocados pelo streaming?